| zum vorigen Abschnitt | zum folgenden Abschnitt |

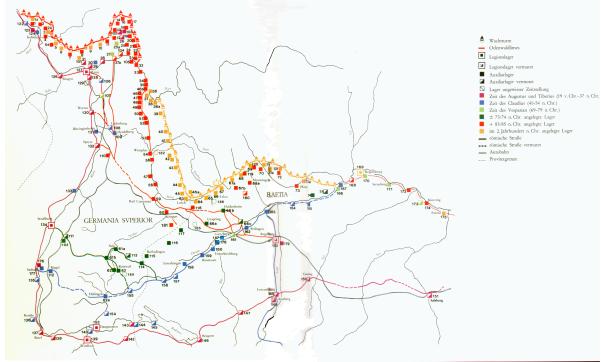

Kleingermanische Lösung - Baden-Württemberg wird römisch

(vorderer Vorsatz und Abb. 17)

Kaiser Tiberius (14-37 n. Chr.) verändert die Grenzverhältnisse am Rhein nicht. Er hat während seiner zahlreichen Feldzüge zwischen Rhein und Elbe die germanischen Verhältnisse kennengelernt. Die im heutigen Hessen, etwa nördlich des Taunus wohnenden Chatten - seit augusteischer Zeit ein permanenter Unruheherd —stoßen im Jahre 39 n. Chr. wieder einmal über den Rhein vor. Daraufhin inszeniert Kaiser Caligula (37-41 n. Chr.), Sohn des Germanicus, im Frühling 40 n. Chr. von Rom kommend mit der Rheinarmee eine Gegenoffensive in das Gebiet der Chatten. Wenn dieser Feldzug auch nur als Episode zu bezeichnen ist, so existiert doch seitdem ein durch Kastelle gesicherter rechtsrheinischer Brückenkopf im Vorfelde des Zweilegionenlagers Mainz/Mogontiacum. Grundlegende politische Entscheidungen werden allerdings nicht getroffen.

Erst mit Kaiser Claudius (41 - 54 n. Chr.) kommt wieder Bewegung in die Politik im Norden des Imperiums. Claudius - am 1. August 10 v. Chr. in Lugdunum/Lyon als Sohn des Drusus geboren, durch wissenschaftliche, vor allem historische Studien informiert - läßt die Eroberungen seines Vaters Drusus in den Alpen und im Alpenvorland 15 v. Chr. durch Gründung der Provincia Raetia et Vindelicia et Vallis Poenina (Oberschwaben und Bayern bis zur Donau) sanktionieren. Gleichzeitig verbietet er jede militärische Operation in das rechtsrheinische Germanien - wo sein Vater Drusus 9 v. Chr. tödlich verunglückte. Rhein und Donau werden unter seiner Regierung als römische Reichsgrenze ausgebaut.

Der Statthalter der Provinz Rätien (procurator Augusti) residiert in der Provinzhauptstadt Augsburg/Augusta Vindelicum, wo zur Zeit der Offensive 15 v. Chr. die Legionen lagerten. Seit dem Jahre 46/47 n. Chr. verbindet eine Fernstraße, die Via Claudia Augusta, die Provinz Rätien mit dem italischen Mutterlande. Von Verona etschtalaufwärts über Bozen - Reschenscheideck - Fernpaß - Füssen - Epfach - Augsburg kommend erreicht die Via Claudia Augusta bei Burghöfe die Donau: usque ad flumen Danuvium - ‚bis zur Donau‘ heißt es in den Inschriften der bei Feltre und Meran gefundenen Meilensteine.

Donaulimes

Der Statthalter Rätiens (procurator Augusti) läßt die Nordgrenze der neu eingerichteten Provinz durch Kastelle an der oberen Donau sichern. Die Donaukastelle sind durch eine Straße, den Donaulimes, untereinander verbunden (Kastelle: 62a. 155 - 165. 167) und haben von Hüfingen über Schleitheim - Zurzach Verbindung mit dem obergermanischen Legionslager Vindonissa/Windisch, wo in claudischer Zeit die Legio XXI rapax lagert. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist von Kastell Hüfingen eine Straßenverbindung nach Westen über den Schwarzwald - mag es ein Naturweg, ein Saumpfad sein - zu den gleichzeitigen Kastellen Riegel und Sasbach am Kaiserstuhl anzunehmen. Von Kastell Riegel führt eine ausgebaute Straße nördlich am Kaiserstuhl vorbei, überquert den Rhein oberhalb des Kastells Sasbach und mündet in der Gegend von Markolsheim in die römische Rheintalstraße. Den Verkehr auf der Rheintalstraße überwachen die Besatzungen von Auxiliarkastellen (128.130 - 133.135.136.140.144): Damit hat die Provinzhauptstadt Augsburg/Augusta Vindelicum über die Donaustraße und die Rheintalstraße Verbindung zu den Kommandozentralen der Rheinarmee, des oberen (exercitus superior) und unteren Heeres (exercitus inferior) Mainz/Mogontiacum, Köln/Oppidum Ubiorum und Xanten/Vetera Castra. Es zeigt sich aber bald, daß eine kürzere Straßenverbindung vom Rhein zur Donau strategisch und wirtschaftlich dringend notwendig ist.

Bau einer Straße vom Rhein zur Donau

Während des Bataveraufstandes 69/70 n. Chr. droht Gallien abzufallen. Vom rechtzeitigen Eintreffen der von Noricum (Österreich) herbeieilenden Verbände hängt die Entscheidung der Schlacht bei Trier ab. In dieser für die Rheinarrnee heiklen Situation wird nachdrücklich deutlich, daß vor allem für Truppenverschiebungen eine kürzere Wegverbindung vom Rhein zur Donau dringend notwendig ist. Kaiser Vespasian (69 - 79 n. Chr.), der aus seiner Straßburger Zeit als Kommandeur der Legio II Augusta das Verkehrsproblem am Oberrhein bestens kannte, beauftragt seinen Legaten der oberen Heeresgruppe Cneius Pinarius Cornelius Clemens im Jahre 73/74 n. Chr. eine Straße vom Rhein zur Donau zu bauen und durch Kastelle zu sichern (134.111.61 a.62.113.114): Iter derectum ab Argentorate in Raetiam - ‚einen direkten Weg von Straßburg nach Rätien‘ heißt es auf einem in Offenburg am Ausgang des Kinzigtales gefundenen Meilenstein -eine Straße, die von Straßburg - Offenburg - durch das Kinzigtal - Waldmössingen - Rottweil/Arae Flaviae -nach Tuttlingen zur Donau führt (Abb. 18).

Zwangsläufig muß der Procurator Rätiens nun die Nordgrenze seiner Provinz dem neuen Grenzverlauf östlich des Rheines anpassen und die Donaukastelle -spätestens um 80 n. Chr. - auf die Schwäbische Alb vorverlegen (115 - 117.66 a - c). Rottweil/Arae Flaviae soll Mittelpunkt des neu hinzugewonnenen Gebietes und zentraler Verkehrsknotenpunkt am oberen Neckar werden. Aber der Chattenkrieg Kaiser Domitians 83 n. Chr. unterbricht den großangelegten Ausbau von RottweillArae Flaviae. Die Planung der Stadt bleibt in den Anfängen stecken. - Mittelpunkt der zwischen 85-90 n. Chr. eingerichteten obergermanischen Provinz (Provincia Germania superior) wird das linksrheinische Mainz/Mogontiacum, wo zwei Legionen lagern.

|

Abb.18 Meilenstein von Offenburg |

|

Abb. 18b |

Odenwald und mittlerer Neckar werden römisch

Im Jahre 83 n. Chr. besiegt Kaiser Domitian von Mainz/Mogontiacum aus die im Taunus und der Wetterau wohnenden Chatten und läßt den erweiterten Brückenkopf im Vorfelde des Doppellegionenlagers Mainz/Mogontiacum durch Kastelle im Taunus und in der Wetterau absichern. Dieser Taunus-Wetterau-Limes nimmt seinen Anfang am Mittelrhein bei Rheinbrohl, umschließt das Neuwieder Becken, verläuft über den Taunus, durch die Wetterau und erreicht den Main bei Großkrotzenburg.

An der oberen Donau sind im Zuge der Neuorganisation der Rhein- und Donaugrenze durch Kaiser Vespasian nach dem Jahre 70 n. Chr. Kastelle bis Straubing und noch in flavischer Zeit bis zur norischen Grenze an der Innmündung angelegt worden. Aber bereits im Jahre 80 n. Chr. existiert auf dem nördlichen Donauufer das Kastell Kösching und sehr wahrscheinlich auch Kastell Pförring. Mögen für dieses Vorgehen auf das nördliche Donauufer günstigere Verkehrsbedingungen mit eine Rolle gespielt haben - es ist nicht auszuschließen, daß schon in vordomitianischer Zeit eine Kastellverbindung nördlich der Donau nach Westen angestrebt wurde. Jedenfalls verlangte das Vorgehen im Jahre 73/74 n. Chr. von Straßburg aus ein Anpassen der rätischen Nordgrenze an die nun bis zum oberen Neckar reichende obergermanische Grenzführung. Die begrenzten Operationen der oberen Heeresgruppe (exercitus superior) 73 n. Chr. und 83 n. Chr. von ihren Legionslagern Straßburg/Argentorate und Mainz/ Mogontiacum in das rechtsrheinische Gebiet haben Kastellgründungen zur Folge: am oberen Neckar, auf der Schwäbischen Alb, im Taunus und der Wetterau (oberer Neckar-Alb-Limes, Taunus-Wetterau-Limes). Noch zur Zeit des Kaisers Domitian (81 - 96 n. Chr.) wird der Taunus-Wetterau-Limes mit dem Süddeutschen Alblimes verbunden durch Kastelle am Main, im Odenwald, am mittleren Neckar. Eine Straße verbindet das Neckar-Kastell Köngen/Grinario mit dem Alb- Kastell Donnstetten/Clarenna. Die Militärterritorien aus der Zeit der augusteischen Offensive - das unter Militäraufsicht stehende Gebiet des unteren und oberen Heeres - erhalten zwischen 85-90 n. Chr. den Status von Provinzen: Provincia Germania inferior (Niedergermanien) und Provincia Germania superior (Obergermanien). Der Statthalter von Niedergermanien (legatus Augusti pro praetore) residiert in dem zum Statthalterpalast (praetorium) umfunktionierten Stabsgebäude (principia) des ehemaligen Zweilegionenlagers der 1. und 20. Legion apud Aram Ubiorum in Köln (Fundamente unter dem Kölner Rathaus). Die Kommandozentrale der oberen Heeresgruppe Mainz/Mogontiacum wird Provinzhauptstadt von Obergermanien. Vom linksrheinischen Mainz aus verwaltet der Statthalter (legatus Augusti pro praetore) - Kommandeur der beiden Mainzer Legionen und oberster Befehlshaber der in der Provinz stationierten Streitkräfte - das neu hinzugewonnene rechtsrheinische Gebiet. Unter seiner Aufsicht bewachen Hilfstruppen (auxilia) in Kastellen und Wachttürmen die römische Reichsgrenze östlich des Rheines: den Taunus-, Wetterau-, Main-, Odenwald-, Neckar-Limes.

Odenwaldlimes

In Britannien ausgehobene numeri Brittonum (s. u.) beziehen als Wachkommandos für verschiedene Aufgaben nach 90 n. Chr. Kastelle im Odenwald (46 - 51). Die Numerus- und Kleinkastelle im Odenwald sind durch einen Postenweg, an dem Holzwachttürme (Besatzung vier bis fünf Mann) aufgestellt sind, untereinander verbunden. Zur Zeit des Kaisers Hadrian (117 -138 n. Chr.) wird der Postenweg durch einen davorliegenden Palisadenzaun geschützt und in den Jahren 145 und 146 n. Chr. ersetzen die Soldaten die Holztürme durch Steintürme. Die Kohortenkastelle Oberscheidental und Neckarburken schützen den von Schlossau bis zum, Neckar bei Bad Friedrichshall 35 km schnurgerade durch das Gelände verlaufenden südlichen Odenwaldlimes, einen Postenweg mit Palisaden, Wachttünnen, Numerus- und Kleinkastellen.

Neckarlimes

Der Neckarlimes (54. 56 - 60) ist im Gegensatz zum Taunus-, Wetterau-, Main- und Odenwald-Limes als offene Grenze zu bezeichnen. Bis jetzt fehlen jedenfalls am Neckar sowohl Wachttürme als auch Palisaden; die römische Straße verläuft bald links, bald rechts des Flusses und verbindet als Grenzstraße die auf der linken Seite des Neckars liegenden Kastelle von Wimpfen bis Köngen. Der Neckarlimes hat von Kastell Köngen über Kirchheim nach Kastell Donnstetten und über Weilheim-Wiesensteig nach Kastell Urspring Anschluß an den Alblimes.

„Sibyllenspur“ - neugefundener domitianischer „Lautertal-Limes“

Seit langer Zeit ist in den Feldern südlich Kirchheiml Teck die sogenannte Sibyllenspur bekannt - eine wagenspurartige dunkle Verfärbung, die sich alljährlich im Bewuchs der Felder im Lautertal zwischen Neckar und Alb abzeichnet. Nach der Sage soll die in einer Höhle unterhalb der Teck wohnende ‚Sibylle von der Teck‘ diese Spur mit ihrem Wagen verursacht haben, als sie aus Gram über ihre drei mißratenen Söhne auf einem von großen Katzen gezogenen riesigen Wagen die Teck querfeldein für immer verließ.

Der Geologe Siegfried Müller untersuchte im Jahre 1976 zusammen mit dem Schwäbischen Albverein die ‚Sibyllenspur‘ durch eine Grabung und stellte fest: Die ‚Sibyllenspur‘ besteht aus Gräben, die geradlinig auf das Kastell Köngen am Neckar nach Nordwesten und auf das Kastell Donnstetten auf der Schwäbischen Alb nach Südosten zielen. In dem äußeren, nördlichen Graben fand Müller Bruchstücke eines römischen Topfes.

Im gleichen Jahr, im Juli des trockenen Sommers 1976 entdeckte Walter Sölter vom Flugzeug aus ein Kleinkastell auf dem Hasenhäuslesberg bei Donnstetten. Auf emem von Alfred Brugger ebenfalls im Jahre 1976 aufgenommenen Luftbild erkannte Dieter Planck hinter den Gräben der Sibyllenspur ein etwa 50X50 m großes Kleinkastell.

Im Jahre 1978 griff Eugen Schweizer die Forschungen von Siegfried Müller in einem Artikel in der ‚Schwäbischen Heimat‘ wieder auf. Er bezeichnete die ‚Sibyllenspur‘ als ‚Limes im Lautertal, der den Neckarlimes von Kastell Köngen mit dem Alblimes bei Kastell Donnstetten‘ verbinde.

Eine Ausgrabung des Landesdenkmalamtes im Jahre 1982 hatte folgendes Ergebnis: Die ‚Sibyllenspur‘ besteht aus drei parallelen Gräben, von denen der äußere Graben im Nordosten ein 3,2 m breiter und 1,6 m tiefer Spitzgraben ist. Nach Südwesten folgt im Abstande von 6 m ein 2,6 m breiter und 1,4 m tiefer Spitzgraben und hinter diesem im Abstande von 1,5 m ein 50 cm breiter und 1 m tiefer Sohlgraben, in dem Holzpfosten einer Palisade standen. Es handelt sich um eine Holzwand auf der Feindseite, gegen die auf der Innenseite vermutlich ein Erdwall angeschüttet war. Die Ausgrabung bestätigte das auf dem Luftbild von Dieter Planck erkannte Kleinkastell hinter den Gräben.

Ende des ‚Lautertal-Limes‘

Alle drei Gräben des ‚Lautertal-Limes‘ wurden gleichzeitig zugeschüttet. In dem inneren Spitzgraben fanden die Ausgräber Keramikbruchstücke von römischen Töpfen und Bruchstücke von Terra Sigillata-Gefäßen des Töpfers Satto, der in den Jahren 120 - 130 n. Chr. von der Terra Sigillata-Manufaktur Chemry in Ostgallien das Limesgebiet belieferte - damals waren die Gräben noch offen.

Wenn auch noch weitere Ausgrabungen abgewartet werden müssen, so kann aber schon jetzt festgestellt werden: Die ‚Sibyllenspur‘ ist mit den beiden Spitzgräben und der Holzerdemauer die lange gesuchte Verbindung des domitianischen Neckarlimes mit dem Alblimes. Die Soldaten des hinter dem Limes liegenden Kleinkastells haben auf dem vermutlichen Erdwall (vallum) hinter der Holzpalisade im Verteidigungsfall Posten bezogen. Als um die Mitte des 2.Jh. n. Chr. die Besatzungen des Neckarlimes und des Alblimes in die Linie Miltenberg - Lorch und in das Remstal vorverlegt werden, verliert der ‚Lautertallimes‘ seine Funktion als römische Reichsgrenze und wird aufgegeben.

Lit.: S. Müller, ‚Sibyllenspur‘, in: Blätter des Schwäbischen Albvereins 83, 1977, 180ff. — E. Schweitzer, Vermutungen über die Sibvllenspur, in: Schwäbische Heimat 1,1978, 42ff.- Ph. Filtzinger, Die militärische Besitznahme durch die Römer, in: Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Beiwort zur Karte III, 3 (Stuttgart 1979) 1ff. und 13 Nr. 60 Köngen/Grinario. — Stuttgarter Zeitung 3. November 1982, 22 ‚Das Geheimnis der Sibyllenspur ist endlich gelüftet‘ und 11. November 1982, 29: M. Warth, Die richtige Spur. - Nürtinger Zeitung 6. November 1982, 14: ‚Rätsel um Sibyllenspur gelöst‘.

Alblimes

Auch der Alblimes hat weder Wachttürme noch Palisaden. Die Verbindungsstraße der Kastelle von Burladingen über Urspring - Heidenheim - Oberdorf -Munningen - Aufkirchen - Unterschwaningen -Gnotzheim - Weißenburg - Pfünz bis Eining zur Donau markiert die Nordgrenze der Provinz Rätien (115 - 117. 66 a.b.67 b.68 a. 119.120.70.72 - 75.166).

Bau einer Verbindungsstraße vom Rhein zur Donau

Im Schutze der befestigten Reichsgrenze kann nun mit dem Bau einer direkten Verbindungsstraße von der Provinzhauptstadt Mainz/Mogontiacum zur Provinzhauptstadt Augsburg/Augusta Vindelicum begonnen werden. Diese Hauptverkehrsader des Limesgebietes führt von Mainz über Groß-Gerau - Gernsheim -Ladenburg - Heidelberg - Stettfeld - Cannstatt -Urspring, resp. Heidenheim - Günzburg nach Augsburg. Fast auf der gleichen Route verläuft die heutige Autobahn Mainz - Frankfurt - München. Auf die Rhein-Donau-Straße Mainz - Augsburg spielt offenbar Aurelius Victor (de Caesaribus 13. 4.Jh.n.Chr.) an, wenn er sagt: Traian habe nach der Vollendung des Durchbruchs am Eisernen Tor an der Donau bei Orsova (Kleine Walachei, Rumänien) im Jahre 100 n. Chr. den Weg gebahnt, auf dem man jetzt leichter vom Schwarzen Meer nach Gallien gelange.

Der Schwerpunkt des Verkehrs verlagert sich im 2.Jh. n. Chr. vom oberen Neckar auf die Ostalb, wo das Verkehrsviereck Urspring - Heidenheim - Faimingen - Günzburg die in ähnlicher Weise durch Straßen untereinander verbundenen Kastelle Waldmössingen -Sulz - Geislingen - Rottweil ablöst.

Die Rhein-Donau-Straße schützen zu Anfang des 2.Jh.n.Chr. (116 n.Chr.) in Obergermanien: 2 Legionen, 2 Alen und 21 Kohorten - mehr als 20000 Soldaten und in Rätien (107 n. Chr.): 4 Alen und 11 Kohorten - etwa 10000 Soldaten. Das Territorium in der Umgebung der Militärlager ist von dem Boden der Provinz getrennt und untersteht der Rechtssprechung und Verwaltung der Truppe.

Letzte Grenzkorrektur um 150 n. Chr.

Die rechtsrheinischen Operationen sind im wesentlichen zur Zeit des Kaisers Domitian (81-96 n. Chr.) abgeschlossen. In traianisch-hadrianischer Zeit (98 - 13 8 n. dir.) wird die römische Reichsgrenze gegen die Germanen ausgebaut. Zu einer Grenzkorrektur kommt es dann noch einmal um die Mitte des 2.Jh. n. Chr.

Wahrscheinlich hat sich der Grenzverlauf im Odenwald und am mittleren Neckar für die Kontrollfunktion des Grenzschutzes als zu unübersichtlich erwiesen. Andererseits mag die Überwachung der 35 km langen Limesstrecke von Schlossau bis Bad Friedrichshall gut funktioniert haben. Jedenfalls ordnet der Statthalter (legatus Augusti pro praetore) in Mainz/Mogontiacum um die Mitte des 2.Jh. n. Chr. an, die Garnisonen des Odenwald-/Neckarlimes um etwa 30 km nach Osten vorzuverlegen in die Linie: Miltenberg am Main - Walldüm - Osterburken - Jagsthausen - Öhringen -Mainhardt - Murrhardt - Welzheim - Lorch. Der geradlinige Grenzverlauf erleichtert zweifellos das Uberwachen der Grenze und gestattet eine bessere Kontrolle des Waren- und Grenzverkehrs an den Grenzübergängen, wo zusätzlich Beneficiarierstationen (Polizeistationen) den Handelsverkehr kontrollieren. Die Limeslinie vom Main bis ins Remstal überwachen die Besatzungen von 8 Kohortenkastellen, 9 Kleinkastellen und 267 Wachttürmen. Vor den Kastellen errichten Pionierabteilungen eine Palisade, die ohne Rücksicht auf das Gelände von Walldürn bis zum Haghof bei Welzheim 80 km schnurgerade mit absoluter Genauigkeit über Berge und Täler verläuft. Die Nordgrenze Rätiens wird etwa gleichzeitig dem obergermanischen Limes angepaßt und auf den Nordhang des Remstales vorgeschoben (64 – 67 a).

Lit.: Fr. Hertlein, P. Goessler, 0. Paret, Die Römer in Württemberg 1 bis 3 (Stuttgart 1928—1930). — Fr. Wagner, Die Römer in Bayern3 (München 1928). Ph. Filtzinger, Bemerkungen zur römischen Okkupationsgeschichte Südwestdeutschlands, in: Bonner Jahrb. 157, 1957, 182ff.— Ders.. Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Karte III 3 (1979).— G. Ulbert, Die römischen Donau-Kastelle Aislingen und Burghöfe. Limesforschungen Bd. 1 (Berlin 1959).- Ders., Die römische Keramik aus dem Legionslager Augsburg-Oberhausen. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte Heft 14 (Kallmünz 1960).-- Ders., Das frührömische Kastell Rheingönheim. Limesforschungen Bd. 9 (Berlin 1969). - W. Schleiermacher, Der römische Limes in Deutschland (Berlin 1939).- Chr. Rüger, Germania inferior. Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit. Beihefte Bonner Jahrbücher Bd. 32 (Köln-Graz 1968).- H. Schönberger, The Roman Frontier in Germany: an Archaeological Survey, in: The Journal of Roman Studies 59, 1969, 144ff.- Die Datierung der Kastelle Heidelberg-Neuenheim und Ladenburg verdanke ich B. Heukemes. – H.J. Kellner. Die Römer in Bayern (München 1971). - Ph. Filtzinger, Kastell Tuttlingen, in: Fundber. aus Baden-Württemberg 1, 1974, 417ff. - D. Baatz, Der römische Limes (Berlin 1974).- Ph. Filtzinger, D. Planck, B. Cämmerer, Die Römer in Baden-Württemberg2 (Stuttgart 1976).- M. Gechter, Die Anfänge des Niedergermanischen Limes, in: Bonner Jahrb. 179, 1979,1ff. - D. Baatz, F.-R. Herrmann, Die Römer in Hessen (Stuttgart 1982).- G. Fingerlin, Das Legsonslager Dangstetten (im Druck). - Die Numerierung der Kastelle 1 bis 75 entspricht der Numerierung in: E. Fabricius, F. Hettner. 0. v. Sarwev. Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Abt. B Kastelle 1 bis 73 (1894—1937). Die seitdem neu hinzugekommenen Kastelle sind mit 121 ff. numeriert. — H. Schönberger. Die römischen Truppenlager der frühen und mittleren Kaiserzeit zwischen Nordsee und lnn, In: Ber. RGK 66. 19S5. 322 tt.

| zum vorigen Abschnitt | zum folgenden Abschnitt |